ClariS ~SINGLE BEST 1st~|ClariS

2015/4/15 SME Records

1. irony

2. コネクト

3. nexus

4. ナイショの話

5. Wake Up

6. ルミナス

7. reunion

8. カラフル

9. CLICK

10. STEP

11. border

12. DROP

13. 君の夢を見よう

14. Clear Sky

ClariSは2010年にメジャーデビューしたアニメ/ゲームソングを中心に活動する女性ボーカル音楽ユニット。本作は2015年までのシングル曲を収録したベスト盤である。

元々は2009年にニコニコ動画でアリス☆クララとして活動を開始。それが音楽雑誌リスアニ!の目に留まり、あっという間にメジャーデビューして有名になったシンデレラガールズである。当初は顔出しなしで活動しており、中学生ということとも連動しミステリアスな存在として注目を集めた。

2011年のTVアニメ「 魔法少女まどか☆マギカ」(以下まどマギ)のOPテーマ『コネクト』で人気が爆発し、それ以降も同シリーズのタイアップ曲を含めて多くのアニメやゲームの主題歌を発表している。

まどマギはニトロプラスの虚淵玄が脚本を手掛けた、思春期の少女達が残酷な運命に立ち向かう重いストーリー展開が印象的だが、キャラクターの少女達と同じ中学生であったClariSを主題歌に抜擢したのは商業的な音楽戦略として優秀であった。

梶浦由記がプロデュースしたKalafinaも同シリーズにタイアップしていたが、まどマギと言えばClariSというイメージが強いのはやはりアニメの少女達と同世代であったことが大きな要因と言えるだろう。まどマギと連動してClariSもまた神聖な尊い存在に昇華されたのである。そしてこれはその後の活動にも大きな影響を及ぼした。

ClariSは2014年にはアリスが卒業し、新メンバーのカレンが加入。2017年には初の武道館公演を実現した。この公演ではラストに初めて仮面を外し、客席を振り返る衝撃的なひとコマがあった。顔出ししていないとはいえ女性歌手の素顔が一瞬見えただけでこれだけ盛り上がるのは日本広しといえどもClariSだけであろう。

例えば相対性理論のやくしまるえつこが初めてメディアに顔出ししたときやDaokoの素顔が明らかになった際も注目はされたが、これほどの興奮はなかったと言える。これは可愛いとか可愛くないとかそういった下世話な話ではない。神秘のベールは剥がれることへの驚きと感動である。ClariSはこのライブ以降は顔出しでの活動を行っている。

さて本作はそんな邦楽史に名前を残したClariS初期のアニメ/ゲームの主題歌がたっぷりと収録されている充実した内容である。

渡辺翔やkz(livetune)などの優れた作家陣が2人の魅力を引き出す楽曲を提供しており、彼女らの美しいボーカルを生かしたものからダンスポップまで多彩な音楽性が楽しめるものとなっている。

①③⑦⑨⑩⑫⑬は初音ミクの『Packaged』『Tell Your World』といった名曲でよく知られているlivetune のkzが提供した楽曲。彼は自身の作風として中田ヤスタカにも通じる躍動感のあるエレクトロサウンドを得意としている。

①はTVアニメ「俺の妹がこんなに可愛いわけがない」のOPテーマ。現役女子中学生音楽ユニットのデビュー曲が、いきなりアニソンにタイアップされたのは当時驚きを与えた。曲調はいかにもlivetuneという感じの気持ちよく聴けるエレクトロポップだ。歌声が大人びた印象で本当に中学生なのか?とネットで様々な憶測を呼んだ。

③は原作ライトノベル「俺の妹がこんなに可愛いわけがない」のテーマソング。一言で表せばカラフルでキュート。キラキラしたメロディー&サウンドはオシャレな雰囲気があり、渋谷系好きにも刺さりそうだ。

⑦はTVアニメ第2期「俺の妹がこんなに可愛いわけがない。」のオープニングテーマ。こちらも③同様に煌びやかなメロディーを透き通った綺麗な声で歌っており良い。それにしても曲全体の問答無用にキャッチ―な感じは凄い。おそらく多くの人が一聴して気に入り、リピートしてしまうことだろう。

⑨はTVアニメ「ニセコイ」の前期オープニングテーマ。これも頭からつま先までウルトラキャッチーで、一回聴いたらほぼ覚えられるのはまさにポップ職人の巧みの技である。

⑩は「ニセコイ」の後期オープニングテーマ。こちらは⑨とは異なり、緩急のある展開がグッド。もちろん最高にメロディックである。

⑫はリスアニ!創刊号付録音源。初期のまだ洗練されてはいない初々しい魅力が楽しめるものとなっている。

⑬はリスアニ!vol.2付録音源。ClariSのボーカルの瑞々しさが感じられるしっとりとしたナンバーだ。

②⑥⑧は渡辺翔が作詞/作曲している楽曲である。

②はTVアニメ「魔法少女まどか☆マギカ」のオープニングテーマ。これをアニメで初めて耳にしたときは驚いたものだ。曲調は1980年代を彷彿とさせる懐かしのアイドルポップという感じであったが、それが当時の音楽シーンにおいては逆に新鮮さを感じられるものであった。まどマギとClariS好きにとって特別な曲であるのは間違いなく、やはりこのイノセントは格別と言える名曲である。またこの曲はインディーズアイドルがよくカバーする楽曲でもある。

⑥は「劇場版 魔法少女まどか☆マギカ」総集編の方の主題歌。美しいメロディーと綺麗なハーモニーが柔らかな風のように優しく耳に響く。この作風はアイドルグループCYNHNでも良質な楽曲を生み出す渡辺翔の美学が感じられて良い。

⑧は「劇場版 魔法少女まどか☆マギカ」新編の方の主題歌。こちらも⑥の延長線上にある心が洗われる旋律である。この胸に迫る真っ直ぐさはClariSの真骨頂だ。

⑤⑭は丸山真由子が提供した楽曲だ。

⑤はTVアニメ「もやしもんリターンズ」のオープニングテーマ。王道路線の胸キュン青春アイドルポップだ。可愛らしい歌い回しとピコピコした感じもあるエレクトロサウンドが良い。

⑭はリスアニ! Vol.19付録音源。カレン加入後の初音源だ。こちらも清涼感のあるアイドルポップど真ん中な作風で、胸がときめくような歌詞と温かいメロディーを歌う透明感のあるボーカルが良い。

④はTVアニメ「偽物語」のエンディングテーマ。supercellのryoが提供した楽曲で、編曲には元JUDY AND MARYの TAKUYAも参加している。ガールズロックっぽいキュートなポップロックは爽快感がある。

⑪はTVアニメ「憑物語」のエンディングテーマ。サビの伸びやかなメロディーと歌詞の響きが良い。結構中毒性も高い曲だ。作詞がmeg rock、作曲/編曲を重永亮介が手掛けている。

ClariSの代表曲が多く収録されており、2024年に発売されたClariS 〜SINGLE BEST 2nd〜と合わせて聴けば美味しいところを抑えられる優秀なベスト盤である。

音楽的な良さはもちろんであるが、それだけではなく・・・【運命に選ばれた少女達】という感じの存在感がある。

ClariS は2020年代にも人気曲を多く発表していたが、2024年には長年メンバーであったカレンが卒業。2025年からは新メンバーのエリーとアンナが加入し、3人組音楽ユニットとして新たなスタートを切っている。

倍倍FIGHT!|CANDY TUNE

2025/10/1 KAWAII LAB.

1. Overture -first tune-

2. 倍倍FIGHT!

3. 絶対きゃんちゅー宣言っ!

4. 必殺あざとポーズ

5. 夏しかサマーー!♡

6. 君もゾンビですか ゾンビですね

7. Twilight Dilemma

8. 永遠Twilight

9. 推し♡好き♡しんどい

10. アイしちゃってます♡

11. エトセトLOVE YOU

12. レベチかわいい!

13. キス・ミー・パティシエ

14. LASTING TUNE

「CANDY TUNE」は2023年に結成されたアイドルグループ。本作は1stアルバムである。

アソビシステムのアイドルプロジェクトKAWAII LAB.のアイドルグループだ。

『キス・ミー・パティシエ』などで、すでにかなり人気があったが、アルバムタイトル曲でもある2025年に発表した『倍倍FIGHT!』がTikTokを中心にSNSで話題となり更に人気が爆発した。

『倍倍FIGHT!』はFRUITS ZIPPER『わたしの一番かわいいところ』、CUTIE STREET『かわいいだけじゃだめですか?』といった曲と同じく自己肯定感を上げまくるノリノリのアイドルソングとして時代を代表する曲となったと言っていいだろう。

KAWAII LAB.やHoneyWorksが得意とする可愛い自己肯定ソング路線は、TikTokに自身の動画をアップしたり、視聴している Z世代の若者に確実に刺さるもので、非常に練られた優れた音楽コンセプトである。

先駆者であるHoneyWorksが『可愛くてごめん』で展開した表現方法はコロンブスの発見に等しい目から鱗が落ちるものだ。

今後もこの自己肯定感というキーワードは音楽シーン全般に多大な影響を及ぼしていくと思われる。身も蓋もないことを言えば、聴いてポジティブな気持ちになれることはポップミュージックとして大正義なのである。

さて本作はCANDY TUNEがKAWAII LAB.のエース格として成長を遂げた存在感を感じさせる意欲作となっており、豪華作家陣が提供した楽曲はどれも出来が良く、それを全力で歌い上げるメンバーの元気いっぱいのボーカルに明るい気持ちになれる1枚である。

導入のテーマパークが開幕するようなキラキラしたインスト①に続く②は、2025年に大ブームを巻き起こした人気曲。長年の信頼感がある玉屋2060%が手掛ける中毒性の高いウルトラキャッチーな作風は、自己肯定感を上げまくる2020年代型のアイドルポップど真ん中をいく躍動感に満ちたものだ。ポップな掛け声や勢いのあるラップ、終盤の転調などが耳を惹きつけるキラーチューンである。この曲はレコード大賞の優秀作品賞に選出されている。アイドル楽曲には定評がありながらもずっとマニアックな存在でもあった玉屋2060%が、このように多くの人が知っている楽曲を生み出したことは喜ぶべきことである。

続く③ははアイドルソングを多く手掛けているNOBEが作詞、michitomoが作曲という安定感のあるキラキラしたキュートチューン。キャッチーでありながらも飽きさせない工夫が感じられてグッド。

④はいかにもアイドルっぽい曲のタイトルが良い。胸をキュンとさせる可愛らしい曲だ。

⑤はアイドルには欠かせない夏がテーマのテンション爆上げソング。こちらもmichitomoが作曲したいかにもアイドルな歌メロが良い。また分かりやすく夏という季節の高揚感が伝わる有馬えみりの歌詞にフックがある。

⑥はボーカロイド作品でも知られる作曲家さつき が てんこもりが提供した楽曲。CANDY TUNEの中でも異色の作風で、クールな雰囲気のハロウィンソングとなっている。

⑦はアニソンっぽいところもある曲で、陰りを帯びた雰囲気が良い。

⑧はこのアルバムでは珍しいロマンティックなバラード。SHOGOと早川博隆による美しいメロディーとメンバーの乙女チックな綺麗な歌声が良い。

⑨はヒャダインが提供した電波ソング風のはっちゃけソング。ギアチェンジするごとくスピードアップしていく勢いのある展開が良い。

⑩⑪⑫⑬はガールズバンド「SILENT SIREN」の吉田菫(すぅ)とクボナオキというサイサイゴールデンコンビが作詞/作曲したもの。この2人はアイドルソングを多く手掛けており、CANDY TUNE楽曲でも存在感を発揮する。

⑩はオシャレな作風のアグレッシブなアイドルポップだ。特にサビのメロディーが耳に残るもので良い。

⑪はイントロのギターリフからガールズロック一直線という感じで疾走する。

⑫は女子力の高いサイサイ節が炸裂するギャル・ポップロックが熱い。

⑬はTikTok で話題となりCANDY TUNEの名前を世間に知らしめた代表曲。可愛く爽快に疾走するメロディックな旋律が良い。

ラスト⑭はWACKっぽいアイドルロック。松隈ケンタ楽曲でアルバムの締めを飾る。

メジャーアイドルグループの強みでもある、大物作家陣を集結させた完成度の高い楽曲が、やはり注目ポイントである。

これからのCANDY TUNEが更に飛躍する予感がする傑作アルバムだ。

SAGA PLANETS 四季ボーカルコレクション

2013/12/29 SAGA PLANETS

1. Coming×Humming!/ monet

2. Cherry Jewelry Flower/月子

3. bumpy-Jumpy! /KOTOKO

4. 夏風の一秒/月子

5. go!go! Summer drive!/月子

6. Rolling Star☆彡/Larval Stage Planning

7. 狼男が恋をした/結衣菜

8. as always/ WHITE-LIPS

9. Like a star/茶太

10. HesitationSnow/ FripSide

11. Presto/ KOTOKO

12. メリーゴーランドをぶっ壊せ/結衣菜

13. 風花/月子

14. GHOST×GRADUATION/ monet

SAGA PLANETSは1990年代から大阪を拠点にPCゲームを制作している美少女ゲームブランド。本作は四季シリーズ4作品のボーカル曲を集めたコレクションアルバムである。

「Coming×Humming!!」「ナツユメナギサ」「キサラギGOLD★STAR」「はつゆきさくら」と2008年から2012年までに発売されたいずれも人気が高い作品の主題歌や挿入歌が聴けるというお得な内容である。これらの作品はそれぞれが春、夏、秋、冬の季節を舞台にした物語で情景描写が優れているのが印象的だ。

エロゲソング好きの間では未だに厚い支持を集めるKOTOKOとFripSideの有名な2大必殺ナンバーを筆頭に、結衣菜が歌う声優×ロックンロール『メリーゴーランドをぶっ壊せ』など、完成度が高いものから刺激的なものまで、バラエティに富んだ曲がふんだんに収録されている。さすがに元々はビジュアルアーツ傘下のゲームブランドということもあってか、情景が分かりやすく伝わる曲が多くあり、物語をイメージしやすい雰囲気は抜群と言える。特に予備知識なく聴いても良い曲揃いなので、ゲーム本編をプレイしていなくとも女性ボーカルものとして誰もが楽しめるものとなっている。

①②は「Coming×Humming!!」(2008年)のOP/EDテーマ。

①はケロQ作品などでよく知られる音楽ユニット ピクセルビーが手掛けたナンバー。

小気味良いサウンドと清涼感のあるメロディーを歌うmonetの素直で柔らかいボーカルがグッド。耳に優しく響き、爽やかな気分になれる。

②は月子が甘いボイスで歌うしっとりとしたバラード。王道感溢れるセンチメンタルなメロディーが印象に残る。

③④⑤は「ナツユメナギサ」(2009年)のOP/EDテーマ。

③はI’ve が手掛けるKOTOKOの必殺サマーチューン。様々な曲調を得意とする彼女であるが、青春×夏をテーマにした曲は特に持ち前のフィーリングが冴えている。爽やかな旋律の中にどこか胸に引っ掛かりを残す儚さを感じるのが良い。『Allegretto~そらときみ~』と並ぶ記憶に残るサマーアンセムと言っていいだろう。

④は月子が切々と歌う夏の瞬間の刹那を切り取ったような淡いナンバー。作詞を手掛けたKOTOKOの言葉選びのセンスが素晴らしく、切ないメロディーや歌声と相まって胸にグッとくる。

⑤は夏の日差しを浴びながら突っ走る躍動感に溢れた曲だ。月子の元気いっぱいの歌声がいい感じだ。

⑥⑦⑧⑨は「キサラギGOLD★STAR」(2010年)のOP/EDテーマと挿入歌。

⑥はI’veの女性ボーカルユニットLarval Stage Planningによる胸をキュンとさせるエレクトロポップ。耳に馴染みやすいキュートでポップな作風はさすがI’veという感じで、何度もリピートしてしまう魅力がある。

⑦はスカっぽいリズムでテコテコ進行するコミカルで可愛いナンバー。いかにも声優なロリボイスを聴かせる結衣菜のボーカルも良い。この曲は後に2020年代を代表するエロゲソングとなった『新世界のα』を生み出す竹下智博とシナリオライター新島夕のコンビが手掛けている。

⑧は音楽ユニットTynwald musicが手掛けている。青空の下でまったり寛げそうな爽やかな作風だ。WHITE-LIPSの歌声も軽やかでそよ風のように耳に響く。

⑨は元ZUNTATAの渡部恭久(Yack.)が提供した楽曲。茶太のふわふわしたボーカルを生かした透明感のあるエレクトロポップだ。彼が手掛けた「旋光の輪舞」の音楽と同様に透き通ったサウンドが心地良い。渡部恭久はかつて伝説のシューティングゲーム「メタルブラック」(1991年)の『Born to be free』というゲーム音楽史上に残る究極の名曲を生み出した才能ある作曲家である。

⑩⑪⑫⑬⑭は「はつゆきさくら」のOP/EDテーマと挿入歌。

⑩は純度100%混じりっけなしのFripSide節が炸裂するキラーチューン。エイベックス系などに親しんだ1990年代J-POP好きであれば聴いた瞬間に体に沁み込んだものが反応してしまうだろう。最初から切ないキラーフレーズで聴く者の心を掴むあたりはさすがFripSideだ。

⑪はKOTOKOがボーカルを務めるI’ve楽曲。卒業をテーマにした曲で、これから先への希望も感じさせる温かいナンバーだ。

⑫は結衣菜が歌うプリミティブなロック衝動が迸るキラーチューン。焦燥や葛藤を振り切るように走る力強いビートは熱量を感じるものでグッド。結衣菜のラフなキュートボーカルの威力も凄い。こちらも⑦と同じく竹下智博×藤島夕が楽曲を提供している。

⑬はこちらも卒業がテーマのバラード。美しいメロディーを歌う月子の切ない歌声や温かいサウンドが印象的だ。

⑭も卒業がテーマの感傷的なバラード。ピクセルビー×藤島夕による楽曲で、monetの感情を込めた歌唱など、一般的なJ-POP好きにも聴きやすい作風である。

さすがにSAGA PLANETSを代表する四季シリーズなので音楽も力を入れて制作している印象だ。女性ボーカルのコンピレーションとして文句なしに良い。

ピクセルビー、I’ve、KOTOKO、竹下智博、藤島夕、Tynwald music、渡部恭久、FripSideと楽曲提供陣を並べてみるだけでも豪華メンツである。このアルバムを切り口としてアニメ/ゲーム/同人音楽の優れたアーティストを知るきっかけにもなるであろう1枚だ。

World Hitchhiker!2|竹下智博

2017/1/27 VisualArt’s

1. 新世界のα/水谷瑠奈(NanosizeMir)

2. 夢、駆ける翼 /mei

3. 銀色、遥か(Album ver.)/ Ceui

4. Word of Dawn(Album ver.)/多田葵

5. ベラドンナ /AiRI

6. Worlds Pain (Album ver.)/Ceui

7. Tears (Album ver.)/AiRI

8. おきらく☆きゅうさい /多田葵

9. 夕暮れ小径 /北沢綾香

10. Dreamy Dreamy /Kicco

11. ヒマワリ /Kicco

12. Summer Sunshine (Album ver.)/nao

竹下智博は美少女ゲームやアニメの音楽を手掛ける作曲/編曲家である。

本作はゲームやアニメに提供した作品に加えて新規書き下ろし曲も収録した2枚目のベスト盤だ。2019年まではビジュアルアーツに所属しており、KEYの作品を始めとして美少女ゲームやアニメの音楽を多く手掛けている。

本作冒頭を飾る水谷瑠奈が歌う『新世界のα』はこのアルバムのリードトラックとなる新曲であったが、後に2020年突如登場した新鋭美少女ゲームブランドGLOVETYの「アインシュタインより愛を込めて」のOPテーマとして使用されて大きな話題を呼んだ。

竹下智博が手掛ける楽曲は一聴して耳を捉える瑞々しいメロディーが際立つものが多くあり、代表曲『星織ユメミライ』のような疾走する美しい旋律は心に潤いをもたらしてくれる。

本作は前作のベスト盤に引き続き充実した内容で、KEYのアニメ「Rewrite」やtone work’sの美少女ゲーム「銀色、遙か」に使用された曲が一気に楽しめるお得な1枚である。

冒頭①は前述の「アインシュタインより愛を込めて」のOPテーマ。ゲーム本編のシナリオを手掛けた新島夕が作詞をしている。水谷瑠奈の躍動感に満ち溢れた歌声、小気味良いロックサウンド、未来の扉を開く疾走感、ひたすらに美しいメロディーと文句なしの出来。元からあった曲だが2020年代のエロゲ/ビジュアルノベル界隈の開幕を告げた名曲である。終盤の意表を突く転調もグッド。これは音の厚さに頼ることないメロディーの力そのもので勝負している曲の良い例のひとつだ。

②は美少女ゲーム「ゆめいろアルエット!」の朝霧深羽のテーマソング。疾走するハードなロックビートにmeiのロリボイスがのる爽やかな曲だ。

③⑩⑪は「銀色、遙か」のOPテーマとそのキャラクターである蒼井雛多のイメージ&エンディングソング。

③はCeuiの澄んだ歌声とセンチメンタルなサウンドがドラマチックに響く。冬を舞台とした切ない情景が分かりやすく伝わるのが良い。作曲/編曲はどんまるとの共作となっている。

⑩はKiccoが元気いっぱいのボーカルを聴かせる古き良きガールポップ風のナンバー。

⑪もKiccoがボーカルを務める曲で、美しいメロディーを切々と歌う感動的なバラード。サウンドも劇的に盛り上がり、まさにエンディング曲にぴったりだ。

④はアニメ「Rewrite」のEDテーマ。王道的なバラード曲であるが、とにかくメロディーが耳に残る。長年の信頼感がある多田葵がボーカルを務めており、透き通った声質と歌い回しどちらも良い。この曲のシングル盤に収録された⑧は、多田葵がキュートに歌うワクワク感に満ちた楽しい作風だ。

⑥は再びCeuiがボーカルを務めるアニメ「planetarian」のイメージソング。Eufoniusを彷彿とさせるファンタジックな旋律が心地良い。

⑦⑫は美少女ゲーム「ましろサマー」の美崎澪テーマソングとEDテーマ。

⑦はAiRI(旧UR@N)の歌唱力が映える切ないロックバラード。AiRIの情緒たっぷりの歌い回しが楽曲の世界観を盛り上げてくれる。AiRIは書き下ろし曲⑤でもダンサブルなリズムの歌謡ロックでパンチの効いたボーカルを聴かせてくれる。

⑫はnaoが歌う夏にぴったりな清涼感のある気持ち良いナンバー。

竹下智博の突出したメロディーセンスがたっぷりと堪能できる内容である。歌メロに常に印象的なフックがあるのは大衆性を兼ね備えていると言える。また女性ボーカル陣も基本的に声質良し、更に歌唱力も高いので安心して聴くことができる。

イリヤ-ilya-|夢中夢

2008/9/25 ギューンカセット

1. intro -イリヤ-

2. 火焔鳥

3. 眼は神

4. 僕達の距離感

5. 反復する夢の果てで白夜は散る

6. ドクサの海の悪樓

7. 塵に過ぎない僕は塵に返る

8. いく度も繰り返されて、言葉は少しずつ意味を失い、言葉のもたらす痛みも和らぐ

9. サッフォー

10. 祈り

11. 灰の日

「夢中夢」は2002年に大阪で結成されたポストロック・バンド。

本作は2枚目となるアルバムである。

アヴァンギャルドで過激な音楽性のバンドも多かった関西ゼロ世代の中でも、激しいだけではなく、美しいメロディー&サウンドが特徴的なので、比較的聴きやすいバンドと言える。

【ブラックメタル meets 久石譲】と形容された音楽性は激烈なロックサウンドとヒーリングミュージックやクラシックなどを思わせる壮大な美しい旋律の融合という独創的なもの。

ゴシック・ロックのような暗黒音楽というに相応しい陰鬱さをもつ一方で、クラシカルでメロディアスなので、シンフォニック系のプログレやメタル、アニメ/ゲーム音楽好きにもおすすめできるバンドだ。曲のタイトルからして中二病心をくすぐられるカッコ良さ全開で第三の目が開眼しそうである。

本作ではWorld’s End Girlfriend、ハジメ(ミドリ)、ロビン(赤犬)という豪華メンツをゲストに迎えて制作された前作よりメロディアスになった曲の数々が心を突き動かす。女性ボーカルものとしても出来が良く、ハチスノイトの天使のような美しい歌声がたっぷりと楽しめる1枚となっている。

冒頭①はアルバムの始まりを告げるインストで、絶品の美しさを奏でるストリングスが壮大に響き渡る。

②はハートフルなメロディーを奏でるアグレッシブなピアノを軸とした疾走するバンドグルーヴに胸が高鳴る。ハチスノイトの歌声は神秘的であり、祈りを感じるものだ。

③はピアノ、ヴァイオリンの美しさに激烈なロックサウンドが組み合わさり、ドラマチックな盛り上がりを聴かせる。複数の音が重なっていく後半は鳥肌もので、カオティックだがこの世のものとは思えない美しさも同居する。ブラストビートまで叩き込む激烈さだが、ボーカル含め最高にメロディアスなキラーチューンである。④は変幻自在なプログレッシブな演奏が圧巻。息もつかせず次々と展開される神々しいサウンドから浮かび上がる劇的な歌パートなどのシンフォニックな旋律の良さも特筆すべきものがある。

⑤はしっとりとした幻想的な女性ボーカルパートから嵐のようなブラストビートが降り注ぐパートへの場面転換が見事で、まるで映画のような劇的な展開が光る。

⑥は神話の世界を具現化したごとく、シンフォニックな旋律と激烈なブラストビートが美しく融合しており秀逸。

⑦はゆったりとした癒しを与えるパートから後半の加速する分厚いサウンドへの展開が良い。

⑧はこの世の最果てのような孤高の美しさが光るバラード。切なく揺らぎながら後半はエモーショナルに疾走する。

⑨は儚さや切なさを感じさせる美しく叙情的なバラード。水晶のように透き通ったサウンドと悲しみを含んだ歌声が胸に刺さる。

⑩は本作の目玉トラックと言える10分を超える大曲。アカペラの祈りを捧げるような歌声から始まり、次第にストリングス洪水に飲み込まれる。後半はこの感動的な雰囲気のまま複数の音が重なり合い混沌を生み出し疾走する。強引に一言で表せばまさにプログレという感じだが、様々な音楽要素が芸術的に絡み合う名曲である。⑪は最後に耳を癒してくれるインスト曲。本作のラストを飾るに相応しいクラシカルな曲だ。

とにかく夢中夢ならではのオリジナリティが感じられる内容である。ポストロックとして語られることが多かったバンドであるが、これは様々な音楽要素を取り込んだ2000年代型のプログレと言ってもいいだろう。恐るべき完成度を誇る傑作アルバムだ。

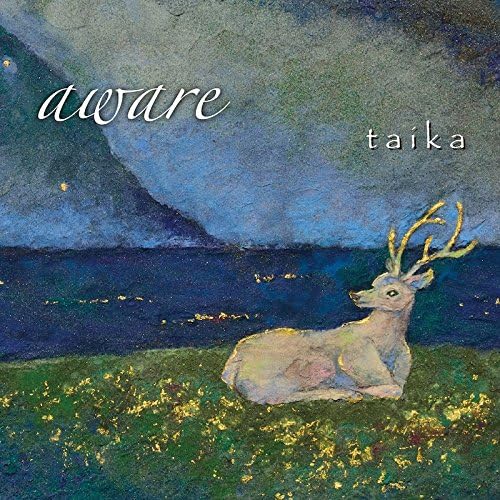

aware|taika

2014/11/19 strange sun record

1. Alive

2. Gate of Abyss

3. 白き光芒

4. Red Ground

5. 風の標

6. Color to Remind ~ 水底の世界II ~

7. eclipse

8. Immortal Fate

9. Deep into the drowse

10. 渡り鳥

「taika」は元ASHADAの妙(ボーカル/アコーディオン)を中心として2008年に結成されたプログレバンド。

本作は3枚目となるフルアルバムである。

ZABADAK系の女性ボーカルユニットであったASHADAの流れを受け継ぎながら、更にプログレッシブな進化を遂げたファンタジックな世界観が特徴的である。

飾らない魅力がある妙の歌を主役とした繊細な感情が揺れるような詩的な曲は非常に聴き心地が良い。陰りのある箱庭的な雰囲気も女性ボーカルの幻想音楽好きであればツボにはまりそうだ。ベースではKBBのDaniが参加しており、実力派ミュージシャン達が生み出すテクニカルなバンドアンサンブルは、まさにプログレと呼べるものである。

本作ではそれまでの作品に比べてもtaika独自の叙情的な物語性を含んだ曲が、よりダイレクトに耳に響くものとなっており、予備知識がなくとも単純にメランコリーな歌モノとしても楽しめる力作となっている。

冒頭①はいかにも幻想物語の始まりを告げるという感じのピアノのイントロやアコーディオンの音色に耳が惹きつけられ、壮大に展開されるファンタジックな揺らぎをもつ旋律に引き込まれる。続く②はイントロの不穏なベースから美しいメロディーを妙が淡々と切なく歌いあげる。透き通った歌声と絶妙に調和するピアノ、ベース、ドラムが火花を散らすアグレッシブなバンドサウンドがカッコいい。

③は割と牧歌的な雰囲気の明るい歌モノで、耳に引っ掛かりを残す歌詞の言葉選びが良い。テクニカルな間奏パートが聴きごたえ満点だ。

④はピアノをバックに歌われる陰鬱な重いパートからじわじわと盛り上げていき、後半は幻想的な揺らぎと浮遊感をもつエモーショナルなサウンドが全開に。儚く刹那的な感情を伝える重い詩の響きとそれをドラマチックに演出する演奏が見事に絡み合う。

⑥はしっとりとした雰囲気の切ないバラード。妙の詩的な言葉を噛みしめる歌い回しに心が揺らされる。

⑦は暗く重いパートから切なくも躍動感のあるパートへと自然に移行する鮮やかな展開が光る。静から動へと・・・プログレ好きなら満足できる壮大な大作である。

⑧はジャズロックっぽい変則的な演奏と透明感のあるボーカルの組み合わせが不思議な魅力を放つキラーチューンである。メロウな歌モノでありながらも主張しまくる刺激的な演奏がグッドで、一風変わった女性ボーカル曲として秀逸である。

⑩はストレートな作風のファンタジック・プログレで、アップテンポな曲で今作の締めを飾る。

ファンタジーな世界観を詩的な歌で表現しているところが素晴らしい。そしてそれを盛り上げる隙のないハイレベルな演奏はプログレならではと言えるものだ。女性ボーカルものでサウンドのクオリティも求める人には是非とも聴いてほしいアルバムだ。

A Girl on the Ship|U-full

2016/1/31 SENS ROOM

1. 記憶の森

2. Logleb~西の果て~

3. 夜明けの詩

4. ネメアの森から見た北斗七星

5. 運命の輪

6. a girl on the ship~船の上の少女~

7. 月夜のウエディング

「U-full」は2013年に始動したボーカル/アコーディオンの yukaを中心とした音楽ユニット。本作は4枚目となるアルバムである。

本作まではyukaのソロプロジェクトであったが、2018年からは本作にも参加しているフナハシダイチ(ギター)との2人組音楽ユニットとして活動している。

世界中の民族音楽に影響を受けているそうで、それらに加えてフォーク/トラッドやプログレの要素も含んだ大陸系の幻想音楽である。

本作を今は亡きZABADAKの吉良智彦が絶賛しており、彼との「キラウルフ」という音楽ユニットでのライブも実現している。

yuka の透明感のあるボーカルやワールドミュージックを基調としたサウンドはZABADAK系統のど真ん中であるが、U-fullは世界中の情景が浮かぶ凝っている音作りや独自の物語性が印象的である。

歌モノだけでなくプログレ好きに受けそうなインスト曲もあり、2000年以降の女性ボーカル幻想音楽系の中でも特にアーティスティックな個性が光る存在と言えるだろう。本作はそんなU-fullの世界観が花開いた力作であり聴きごたえ抜群である。

冒頭①からアカペラの美しい歌唱から始まる不思議な浮遊感をもつ旋律に引き込まれる。民族音楽や癒しの要素を含んだ女性ボーカルものが好きならどストライクであろう。

続く②は本作のリードトラックとなる重要曲。大陸系の歌とファンタジックなサウンド・・・まさに期待通りの女性ボーカル系幻想音楽のキラーチューンだ。壮大なメロディーを一言一言嚙みしめるように歌うyukaのボーカルが心に響く。

③はアコースティック・サウンドの温かみとここではないどこかへと誘われる幻想的な歌声がひたすらに美しい。そのままアニメやゲームといった映像作品にも使用できそうなほどの神秘的な雰囲気が良い。

④はもの寂しげなピアノ伴奏をバックに感情を込めて歌いあげるボーカルが非常にエモーショナルだ。

⑤は静から動へと劇的に表現されるプログレッシブなセンスが光る力作。ジャパニーズ・プログレの至宝ASTURIAS(大山曜)を彷彿とさせるサウンド展開は儚くも美しいもので必聴である。

アルバムタイトル曲⑥も演奏パートを主役としたプログレ寄りの作風で、こちらもASTURIASが好きなら気に入るであろう。ファンタジー色が強い異国情緒溢れる世界観にどっぷりと浸ることができる。

ラスト⑦は躍動感のあるアコーディオンと恋人同士の甘い時間といった感じの歌がロマンティックである。情景が浮かぶ旋律が秀逸だ。

ファンタジー音楽としてボーカル、サウンド共にかなりハイレベルな内容である。歌モノでは壮大で綺麗な歌声を響かせ、演奏パートに主軸を置いたナンバーでは本格派のプログレと言ってもいいアグレッシブなサウンド展開が熱い。曲ごとの個性分けも上手くできているので、各曲をじっくりと楽しみたい1枚だ。

IOSYS ALL TIME TOHO BEST COLLECTION|IOSYS

2023/04/30 IOSYS

ディスク1

1. Phantasmagoria mystical expectation

2. 惑いて来たれ、遊惰な神隠し ~ Border of Death

3. 魔理沙は大変なものを盗んでいきました

4. 患部で止まってすぐ溶ける ~ 狂気の優曇華院

5. 変身解除!キモけーね

6. ひれ伏せ愚民どもっ!

7. ねこ巫女れいむ

8. お嫁にしなさいっ!

9. 株式会社ボーダー商事・社歌

10. アーティフィシャル・チルドレン

11. きゅうり味のビールを飲めばいいよ!

12. 行列のできるえーりん診療所

13. 博麗神社町内会音頭

14. B・E・E・R

15. タイヨウノハナ

16. Miracle∞Hinacle

17. チルノのパーフェクトさんすう教室

ディスク2

1. 有頂天マゾヒスティック

2. あたしまりさ

3. 大江山ジャイアントスイング

4. 究極焼肉レストラン!お燐の地獄亭!

5. Club Ibuki in Break All

6. お空のニュークリアフュージョン道場

7. ジンゴー!ジンゴー!

8. star river

9. midnight lightning bolt

10. はたてのバッコイ殺人事件

11. 信撃リザレクション

12. why I wanna know

13. be in love with you

14. 恋の氷結おてんば湯けむりチルノ温泉

15. Dirty Fullmoon

16. たったひとつの残酷な希望

17. 超人ひじりのエアマッソー

ディスク3

1. きのこが好きで好きでたまらない魔理沙が歌う歌

2. ハクレイデイリー

3. スカーレット警察のゲットーパトロール24時

4. むしみこうにゃーのハッピッピー

5. 明日なき暴走!クラウンピースを追い詰めろ

6. キャプテン・ムラサのケツアンカー

7. 断罪ヤマザナドゥ!

8. メイドやめますか?人間やめますか?

9. あげぽよTONIGHT

10. げきオコスティックファイナリアリティぷんぷんマスタースパーク

11. マスパでシュッ☆メイドウィッチまりさちゃん

12. 死 #とは

13.チルノのパーフェクトさんすう教室 ⑨周年バージョン

14. 元祖!天才チルノちゃん☆

15. 向日葵サンセット

16. わんつー参拝!!

17. 【東方ニコカラ】秘神マターラ feat.魂音泉【IOSYS】

「IOSYS」は1998年に活動を開始した北海道札幌市の音楽制作チーム。本作は東方アレンジ曲を選りすぐって収録した25周年記念のベスト盤である。

元々は同人サークルで、東方アレンジ参入前にもゲーム音楽のアレンジやオリジナル曲などを発表しており、マニアックな人気を得ていた。

2000年代半ばに発表した『魔理沙は大変なものを盗んでいきました』が、ネットを中心に大きな話題となり、東方アレンジの代表的な存在として同人音楽シーンを席巻した。

ユニークかつ鋭いセンスを感じさせる作品や様々な音楽のパロディ曲などもあり、エンターテインメントとして優れた音楽を多数生み出している。

また東方アレンジと並行してオリジナル曲もたくさん制作しており、特に2022年にイラストレーター/Vtuberの「しぐれうい」に提供した『粛聖!! ロリ神レクイエム☆』のMVはYouTube視聴回数1億回を突破している。これは再生回数だけで見れば2020年代の日本を代表する曲のひとつである。この曲では紳士向け罵倒パートが登場するなど、オタク文化全般に造詣が深いこともIOSYSの強みである。

さて本作はそんなIOSYSの東方アレンジの歴史を振り返ることができる贅沢な内容だ。

一度聴けば24時間聴き続けた末に倒れてしまう危険性をもつ『チルノのパーフェクトさんすう教室』などの中毒性の高い東方アレンジ曲をたっぷりと楽しむことができる。

本作の内容はすべてZUN(上海アリス幻樂団)が手掛けた東方Projectの弾幕シューティングゲームのBGMをボーカル入りアレンジしたものである。原曲が流れるゲームを詳しく知りたい方は東方アレンジのデータベースサイトなどを参照して欲しい。

ディスク1

①は『風神少女』のアレンジで、ボーカルは悠杏李。原曲の哀愁漂うメロディーの良さを生かすゴシックテイストの耽美な歌声と疾走感溢れるバンドテイストのサウンドが良い。

②は東方人気曲『ネクロファンタジア』のアレンジで、3Lがボーカルを務めている。情緒たっぷりにシンフォニックなメロディーを歌い上げる。途中で挿入される男性ボーカルによる謎の本格派英詩ラップが面白い。

③は前述のIOSYSがブレイクした曲で、原曲は『Romantic Children人形裁判~人の形弄びし少女』と『ブクレシュティの人形師』。サビでは『春色小径~ Colorful Path』のメロディーも登場する。テクノサウンドのアレンジに藤咲かりん(miko)の可愛らしいボーカルをミックスしたもので、電波ソングのクラシックとしても有名だ。意表を突く終盤の神経爆撃ノイズは挑戦的でグッド。

④は『狂気の瞳~ Invisible Full Moon』のアレンジで、ボイスはmiko、quim、しゃちょう。歌モノではなく、様々なボイスを電子サウンドとミックスしたものである。

⑥は『竹取飛翔 ~ LunaticPrincess』のアレンジで、mikoがボーカルを担当している。上から見下してくるドS電波ソングとしてよく知られている。個性的なmikoの歌声やお姫様な歌詞が印象に残る。

⑦は『少女綺想曲~Dream Battle』をアレンジしたものでボーカルはmiko。歌声がボーカロイドっぽい質感である。

⑧は『オリエンタルダークフライト』『赤より紅い夢』『恋色マスタースパーク』『ブクレシュティの人形師』を組み合わせてアレンジしたもので、ボーカルはmiko、ゆか、まり。子供っぽい可愛らしいボーカルの掛け合いが楽しい。初めてでもどこかで聴いたことがあるような懐かしい気持ちになる。

⑨はmiko、あゆ、咲希が歌う『ネクロファンタジア』のアレンジで、クスッと笑えるユーモラスな世界観がグッド。

⑩は『Romantic Children』『不思議の国のアリス』のアレンジで、mikoが歌うブリブリなエレクトロポップとなっている。

⑪は『神々が恋した幻想郷』『芥川龍之介の河童~ Candid Friend』のアレンジで、神波千尋がボーカルを務めている。これも歌モノというよりも女子ボイスを素材として使用したエレクトロポップである。

⑫は『千年幻想郷~History of the Moon』『竹取飛翔~Lunatic Princess』を元にした曲でボーカルは3L。和風のメロディーを生かしたピコピコしたテクノポップだ。

⑬は『二色蓮花蝶 ~ Ancients』のアレンジで、ゲーム音楽っぽいサウンドのお祭りソングをmikoが歌う。

⑯は『厄神様の通り道 ~ Dark Road』を元にした曲で3Lがボーカルを務める。渋谷系やアイドルポップのようなオシャレでキュートなアレンジが良い。歌い回しも絶妙で胸キュンものだ。

⑰は東方好きのみならず一般層にも広く浸透している電波ソングのクラシック。チルノのテーマ曲『おてんば恋娘』のアレンジで、ボーカルはmiko。凄まじく中毒性のある高速リズムのボーカルとサウンドにやられるキラーチューンだ。世界観を含めて非常によく作り込んであり圧巻の完成度を誇る。

ディスク2

①は『有頂天変~ Wonderful Heaven』のアレンジで、miko とquimボーカルを務める。東方二次創作とベタなダンスポップの融合で、フロア向けぶち上げソングだ。

②は魔理沙のテーマ『恋色マスタースパーク』を元に大人っぽいクールな魔理沙を表現している。ボーカルはイザベル。これはギャグとしても面白い。

④は『死体旅行~Be good of cheer!』『廃獄ララバイ』が原曲で、ボーカルは藤枝あかね。歌い出しからしてフィンガー5の『恋のダイヤル6700』で、パロディソングと言って良さそうだ。

⑤は藤原鞠菜が歌う『Demystify Feast』『御伽の国の鬼が島 ~ Missing Power』のアレンジ。高速ボーカルが凄い迫力で、サクセス!という決め台詞がグッド。

⑥は『業火マントル』『霊知の太陽信仰 ~ Nuclear Fusion』のアレンジ。藤枝あかねの矢継ぎ早のぶっ飛んだ歌唱が印象的だが、実家のような安心感があるゆっくりボイスも登場して楽しい。

⑩は原曲『妖怪の山~ Mysterious Mountain』で、ボーカルはmiko。異様にハイテンションな曲調の中で2ch用語【自演乙】という決め台詞を決める。

⑪は『御柱の墓場~ Grave of Being』『神さびた古戦場~ Suwa Foughten Field』のアレンジでボーカルは3Lが務めている。曲調からして完全に某アニメの主題歌(fripSide)のパロディ曲だ。ここで浮き彫りになるのはこの旋律を一瞬聴いただけで、それが分かるほどfripSideは自身のカラーがあるということ。

⑭は人気のあるチルノの曲で『おてんば恋娘』『春の氷精』が原曲。激速テンポのエレクトロサウンドと超リズミカルなmikoのボーカルが中毒性を生み出す。

⑰は『感情の摩天楼~ Cosmic Mind』のアレンジで、ビートまりおが熱く歌い上げる。意味がよく分からなくともとにかく迫力が凄い。

ディスク3

①は『恋色マスタースパーク』のアレンジで、スカパンク要素もある曲をちよこがキュートに歌い上げる。

②は『少女綺想曲~ Dream Battle』をメロコアなアレンジにしている。疾走感あるパンクサウンドをバックに山本椛とARMが勢いのあるボーカルを聴かせる。

③は『おてんば恋娘』『亡き王女の為のセプテット』をダンサブルにアレンジしている。miko 、ココ 、96、岩杉夏によるリズミカルなラップはファンキーでユニークなもので楽しい。MVの再生回数も多い人気曲だ。

④は『幻視の夜~ Ghostly Eyes』『蠢々秋月~ Mooned Insect』『少女綺想曲~ Dream Battle』『春色小径~ Colorful Path』をアレンジしたチャーミングなアイドル系電波ソング。mikoと山本椛が力強いリズムに合わせてロリボイスで元気に歌う。

⑥は『キャプテン・ムラサ』をアレンジしたもので、山本椛がコミカルに歌い上げる。アニソン好きなら気に入るだろう。

⑦は岩杉夏が歌う『六十年目の東方裁判~ Fate of Sixty Years』のアレンジ。コミカルな曲調とワイルドなボーカルな組み合わせが良い。

⑧は『月時計~ ルナ・ダイアル』『フラワリングナイト』のアレンジで、山本椛がボーカルを務めるホラーな雰囲気の電子ハードポップ。Nukillizoが手掛けたMVの出来も良い。

⑨は『狂気の瞳~ Invisible Full Moon』のアレンジで、mikoが歌うノリノリのユーロビート歌謡となっている。

⑪は『恋色マスタースパーク』『メイガスナイト』のアレンジで、桃井はるこがボーカルを担当している。レジェンドが歌うということもあってか往年の電波ソング・クラシックを思わせる直球の作風でテンションが上がる。

⑬は『チルノのパーフェクトさんすう教室』の9周年記念バージョン。IOSYSと愉快な9周年フレンズ(IOSYS+幽閉サテライト+A-One+豚乙女+COOL&CREATE+TaNaBaTa+Alternative ending)という東方同人サークルオールスターズンによるエンタメとして秀逸な底抜けに明るい出来となっている。

⑰は抹&ytr&らっぷびと (魂音泉)が歌う『秘神マターラ~ Hidden Star in All Seasons.』のアレンジ。高速リズムにのるメッセージ性が強い切れ味鋭いラップが痛快だ。

東方アレンジというマニアックな音楽ジャンルを一般層にも広げたIOSYSのユニークな音楽センスをたっぷりと堪能できる刺激的な内容だ。

娯楽作品として優れているので、イベントで使ったり、友達と一緒に楽しむも良し、一家にひとつ置いておき、家族みんなで聴いてハッピーな気分になるなど、様々な用途が考えられるベストアルバムである。

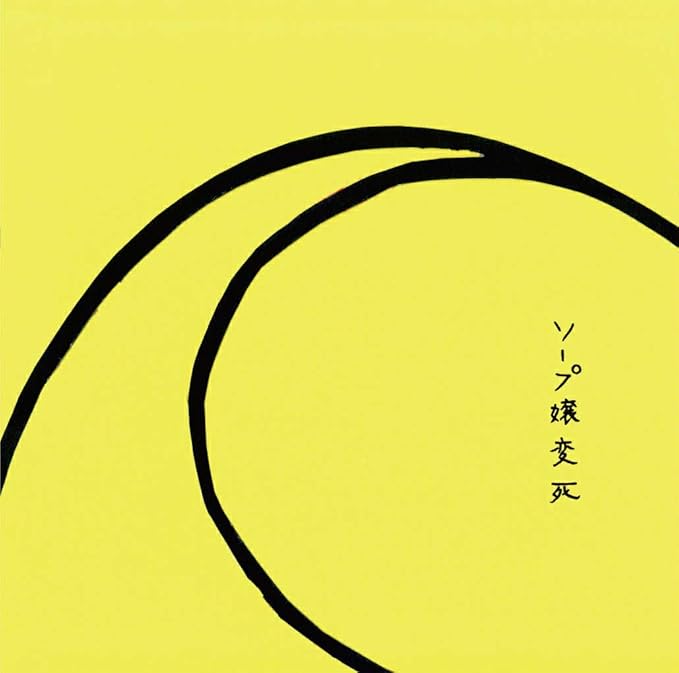

ソープ嬢変死|ソープ嬢変死

2025/10/15 ギューンカセット

1. 諍う女

2. いっこのかっこ

3. Body Voice

4. 歩く女

5. ナッツ

6. 夢の国

7. 挑む女

8. 新しい庭

9. ワルツ

10. 五割で気にかけて

11. 祝杯

12. 夜の気まま

「ソープ嬢変死」は1987年に京都で結成されたロックバンド。本作は通算4枚目にして20年ぶりとなる新作アルバムである。

アンダーグラウンドなインディーズバンドであるが、インパクトがあるバンド名ということもあってかネットでの知名度は高い。

この新作のリリース告知がされると様々なWebメディアがネットニュースで大々的に取り上げたことから見ても2025年のインディーズシーン注目の1枚であることは間違いないだろう。

このアルバムは話題になったにも関わらず、配信はなく視聴もできないという手軽に音楽が聴ける現代の環境に逆行する売り方をしており、CDを購入しなければ中身が分からないという、聴く前から前時代的な期待感に胸躍るものとなっている。

音楽的には戸川純などのニューウェーブ系の女性ボーカルに通じるPICAの可愛かったりヒステリックだったりする野性的なボーカルやあぶらだこを彷彿とさせる変拍子が魅力のノイジーな轟音ロックである。

本作はソープ嬢変死の持ち味である日本語ロックとしての攻撃性が全開で聴き手に迫る手に汗握る内容となっている。また各曲開始時に曲名を言ってくれて親切である。

冒頭①から予測不能な目まぐるしい演奏に眩暈が起こりそうだ。ただうるさいだけのサウンドではなく、ロックの初期衝動が感じられるのが良い。ノイズギターの音色やフラストレーションをぶちまけるかのようなラフなボーカルもカッコいい。

続く②はヘヴィなギターリフと気の向くまま自由に歌うボーカルが気持ち良い。

③はガレージロックやプログレが混在するカオス渦巻くキラーチューン。独自の揺らぎを感じるリズムやシューゲイザーも真っ青のノイジーなギター、何かに取り憑かれたように狂い叫ぶボーカルなど、圧巻のバンドグルーヴが炸裂する。④はそれまでの流れから打って変わって美声で叙情的なメロディーを歌い上げるサイケデリックなナンバー。儚く刹那的な旋律が心を突き刺す。

⑤は変幻自在の曲展開に圧倒される。演奏もボーカルもぶっ飛んでおり凄い。

⑥は内面の葛藤をぶちまけるようなノイズロック。サウンドやボーカルは攻撃的であるが、歌詞は内省的で深く考えさせられるものである。

⑦の人力トランスと言いたくなるヘヴィサウンドは異空間にトリップしてしまいそうになるヤバさがある。陰鬱な雰囲気がとにかく重い。

⑧は最初の方は可愛らしい歌モノかと思わせるも、狂暴なギターが挿入されたり、歌い方も不気味な怖さがあるなど一筋縄ではいかない。

⑨は一風変わった壊れたワルツが聴ける。ただならぬ迫力があるイカれたボーカルが凄い。

⑩は不思議な浮遊感をもつ幻想的なナンバー。透き通った美しさが光る。

⑪は本能の赴くままに歌うボーカルが強烈な土着的な感じの踊れる曲である。機械的なギターリフなど、ポストパンク的なダンスロックとして優れている。

ラスト⑫は静けさの中で響く人外のような声の歌パートからノイズギターが縦横無尽に暴れるパートに展開するという迫力のある1曲。

事前の期待を遥かに上回る内容で文句なし。2025年現在、若手の女性ボーカル・バンドでこういった音楽性のバンドはあまりいないので、まさにベテランならではの熟練の技が光る狂気のノイズロックである。

【さすがな・・・ソープ嬢変死!!!】と叫びたくなるクソカッコいいアルバムだ。

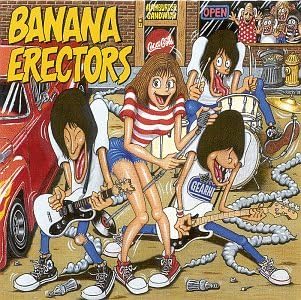

Everything And More|Banana Erectors

2011/7/27 Dumb! Records

1. PRETZEL EATIN’ ROCKER

2. TEENAGE 3K WORKER

3. FED UP WITH HIGH SCHOOL DAYS

4. GET MARRIED TO YOUR JOB

5. I WOKE UP IN LOVE THIS MORNING

6. DANGER ZONE(キケンな扉)

7. (JENNY IS)LOOKING FOR FLAVOR

8. PIERROT LE FOU(気狂いピエロ)

9. I ‘ M HENRY THE VIII, I AM

(ヘンリー8世君)

10. BREAK MY HEART

11. FUN AT THE BEACH

12. I DON’T WANNA BE ALONE TONIGHT

13. DISAGREEABLE SENSATION

(触らぬ神に崇りなし)

14. にんげんっていいな

15. TEENAGE 3K WORKER

(シングル・ヴァージョン)

16. I’M TIRED

17. 触らぬ神に祟り無し

(シングル・ヴァージョン)

18. DRUGGIN’ USA

19. YOU GOT THAT UH UH

20. GREYHOUND LOVE

21. ヘンリー8世君

(ファースト・ヴァージョン)

22. ゆでたまご

23. YUMMY YUMMY YUMMY

24. 気狂いピエロ

25. DANGER ZONE

26. PRETZEL EAT’IN ROCKER

(日本語ヴァージョン)

27. LOOKING FOR FLAVOR

(日本語ヴァージョン)

「Banana Erectors」は1990年代に山口県宇部市を中心に活動していた伝説の女性ボーカル・ポップパンク・バンド。

本作は1999年に発表した1stアルバムにシングルや未発表音源を追加した編集盤である。

音楽的には当時日本のインディーズシーンで流行していたメロコアスタイルというよりは、RamonesやNikki and the Corvettesなどの初期パンク/パワーポップの影響を感じさせる爽快感のあるポップパンクだ。

ポップセンス溢れる軽快なパンクビートに紅一点MAYのチャーミングな魅力がある可愛いボーカルが同居し、ハッピー&ポジティブな気持ちを届けてくれる。

楽曲は英詩と日本語詩の両方あるが、日本語の曲ではJ-POPとしても優れているポップ感が感じられて、2000年に解散しなければブレイクしたのでは?と思わせるところが随所にある。

耳にすんなり馴染むMAYのカラフルなキャンディボイスがとにかくグッドで、可愛い声はやはり正義であると再確認できる。

この1stアルバムは、The White Stripes を輩出したUSインディーズレーベルSympathy for the Record Industryからもリリースされており、海外でも熱い注目を浴びたバンドであった。本作は自身の曲以外にもM’n M’sやB-GIRLSなどの女性ボーカルのパワーポップ・バンドや まんが日本昔ばなしの『にんげんっていいな』のカバーも収録されていて、様々な角度からBanana Erectorsの音楽を楽しむことができる充実した内容である。

①~⑭が1stアルバム収録曲。

ハイテンションなキュートボーカルと抜けの良いパンクサウンドはエネルギッシュで、理屈抜きに元気が貰える。

冒頭①から陽気なサックスも効果的なラモーンパンクが炸裂し気分爽快。

続く②も前のめりに突っ走るパンクビートに勢いのあるボーカルという王道的なカッコ良さである。

③は初期パンクライクな切れ味鋭いギターリフなどプリミティブなサウンドとスタイリッシュな感じもするボーカルが良い。

⑤はアメリカの同名TVドラマに登場するバンドThe Partridge Familyが1974年に発表した曲のカバー。原曲の哀愁のメロディーの良さはそのままに更にパワフルなガールズロック解釈の良い出来となっている。

⑥はラフでキュートなボーカルがナイスなスピード感のあるポップなパンク。ここで初めて日本語詩の曲が登場するが、初期JUDY AND MARYが好きならツボにハマるだろう。

⑦は男女ボーカルの掛け合いがダイナミックな高揚感を与えてくれて良い。

⑧は硬質なサウンドでじっくりと聴かせるミドルテンポの渋いロックンロール。MAYのボーカルは楽曲のポップ感を何倍にも増してくれる魅力があり、一聴して好感が持てるこの可愛い声がBanana Erectorsの大きな武器のひとつである。

⑨はイギリスのロックバンドHerman’s Hermitsが1965年にヒットさせた曲のカバー。そのまま原曲をパンクバージョンにした感じで、間奏のアグレッシブなギターなどが良い。

⑩は切ない哀愁のメロディー&サウンドが印象的。1980年代的な懐かしい空気が感じられる。

⑪はカナダのガールズバンドB-GIRLSが1979年に発表した唯一のシングル曲のカバー。同じ女性ボーカルのポップパンク系ということもあって親和性が高いのでばっちりとハマったカバーとなっている。

⑬は青春ロックンロールという感じの雰囲気抜群のキラーチューン。歌い回しや歌詞など、やさぐれた可愛らしさが良い。やはり日本語詩だと曲が映えるバンドである。

⑭はまんが日本昔ばなしの『にんげんっていいな』のカバー。権威のある曲や誰もが知っているアニメソングを激しいサウンドでカバーするのはパンクバンドの定番である。ガガガDXのカバーも有名だが、Banana Erectorsによるこのヴァージョンは女性ボーカルの『にんげんっていいな』としては最高の出来と言っていい。

⑮~㉗は1stアルバム収録曲のシングル・ヴァージョンやカバー曲などの未発表音源も収録されている。

⑯は女性ボーカルのUSパワーポップ・バンドM’n M’sが1980年にリリースした名曲のカバー。この曲を取り上げる時点で、バンドメンバーが初期パンク/パワーポップの知識を有するかなりの手練れというのは間違いないであろう。原曲同様にキュートボイスが冴えわたる疾走感溢れる良い出来だ。

⑱はアメリカのアイドル歌手Annette Funicelloが1963年に発表した曲のカバー。原曲の良さを大切にしたアグレッシブなパンクアレンジが良い。⑲はスウェーデンのメロディックパンク・バンドPSYCHOTIC YOUTHをフィーチャーした曲で、国の壁を越えた両バンドのパンクスピリットが迸る強力なナンバー。

⑳はサビの男女ボーカルの掛け合いが熱く手に汗握る1曲だ。

㉒はユニークな日本語詩が印象的なご機嫌なロックンロール。

㉓はアメリカのバブルガムポップ・バンドohio expressが1968に発表したヒット曲のカバー。このバンドの持ち味が全開のチャーミングな出来となっている。

Banana Erectorsの活動の軌跡が追える貴重な音源満載の編集盤である。初期パンク/パワーポップやオールド系のポップミュージックへの造詣が深いが、音楽として構えて聴くようなハードルの高さはないので、誰もが楽しめる内容である。

夢魔の庭 VOL.1|千葉節子

1995/6/9 Four Seasons Child

1. 四月の二十時

2. 暗室の産声

3. 緋い魚

4. 深夜の盃

5. 黒百合

6. 聖夜

7. 月のひと

8. 午睡の午後

9. 手首

10. 潮風

11. シャワーの免罪

12. あなたの温かくて柔らかなピンクの内臓

13. 四月の二十一時

「千葉節子」は1994年に活動を開始した詩人/ポエトリーアートパフォーマー。

本作は元PINKのホッピー神山とコラボレーションしたフルアルバムである。

音楽的にはホッピー神山の現代音楽的な即興演奏をバックに千葉節子のただならぬ緊張感を生み出す詩の朗読が響き渡るというもの。

千葉節子は同時期にホッピー神山の実験的な音楽グループESPにも参加しているが、インストパート中心のESPとは違い、こちらはあくまでも千葉節子のポエトリーリーディングが主役のアルバムとなっている。とは言え本作もホッピー神山の変態アヴァンギャルド・サウンドがぶっ飛んでいる点に関しては同じである。

孤高の存在感を放つ千葉節子の詩の世界観と、それを更に盛り上げるアンダーグラウンドな音響空間が衝撃的な内容だ。

冒頭①は不穏な空気全開のアンビエント・サウンドと迫力あるポエトリーリーディングが、この先への期待を高めてくれる。

②はまるでホラー映画のような恐怖を煽るサウンドと淡々と重い言葉を紡ぐ千葉節子の声が、聴く者をこの世ならざる異空間に引き込む。

③は本作のメイントラックと言える12分を超える大作。意味深なフレーズや言葉のアクセント強弱など、暗黒の世界を見つめる孤高の詩人の魅力がたっぷりと味わえる力作である。詩の朗読をドラマチックに演出するサウンドの絶妙な展開も必聴である。

⑤はスティーヴ・ライヒを彷彿とさせる木琴のミニマルな反復に合わせてポエトリーリーディングしている。これはかなり聴きやすいのでほっと息をつける。

⑥は美しいピアノとロマンティックな詩がいい感じに叙情的である。詩のバラードとして秀逸だ。

⑦は最小限の音と淡々とした詩の朗読であるが、静かなる狂気を感じさせる。

⑧もアンビエントなサウンドと切れ味鋭い詩の朗読が絶妙なコンビネーションだ。

⑩は詩とサウンド共にドラマチックで感動的だ。これはグッとくる。

⑫はアルバム終盤に配置された、これまた12分超える大作。情景が映画のように浮かぶ内省的な詩と後半の清々しい感動を呼ぶサウンド展開が良い。詩の内容に応じてサウンドが変化していく様はよく作り込んである印象で聴きごたえがある。

ラスト⑬はタイトルの時間を除いて①とほぼ同じだが、これがかなり考察したくなる意味深さがある。

ポエトリーリーディング好きには文句なしにおすすめ。サウンドはアヴァンギャルドなので聴く人を選ぶが、詩の世界を上手く演出しており完成度も高い。

THA BLUE HERB『路上』やShing02『星の王子様』などのポエトリー寄りのヒップホップが好きな人にもおすすめできる傑作アルバムだ。

Happy Kuru Kuru|ハッピーくるくる

2017/9/13 くるくるレコード

1. パーフェクトトリッパー

2. 夏の日のラビリンス

3. さよならクリケット

4. スカイシューター

5. くるくるファンタジー

6. マジカルガール

7. はんぶんこ花火

「ハッピーくるくる」は2016年に結成された「のの」と「きのこ」による2人組アイドルユニット。本作は1stミニアルバムである。

まずユニット名が可愛い。

篠原ともえの『クルクルミラクル』のような不思議ちゃんっぽいキューティーポップネスを感じるネーミングセンスが良い。BPM15Qの楽曲でアイドル界隈に一躍名を知らしめたトラックメーカーYunomiが楽曲を手掛けている。

音楽的には同時期にリリースされたYunomi名義のアルバム『ゆのもきゅ』とほぼ同路線で、Future BassやEDMを主軸としたエレクトロサウンドに女子キュートボイスを生かした歌が同居するというもの。

日本独自の文化である【Kawaii】フィーリングが感じられる音楽センスや近未来感溢れるSF感覚も魅力的だ。

おそらくYunomiはオシャレで可愛い女性ボーカルのエレクトロポップを作る才能は国内でも屈指のひとりと言えるだろう。小室哲哉や中田ヤスタカのように聴いてすぐにYunomi楽曲だと分かる音色やフレーズもあり、個性的な自身のカラーを確立している。

本作はそんなYunomiが手掛けたハッピーくるくるの絵に描いたような【Kawaii】楽曲が次々に繰り出される爽快感のある1枚だ。

冒頭①から印象的なイントロを合図に展開される和風テイストのエレクトロサウンドとアイドルボイスの組み合わせに胸躍る。Yunomi以外の何者でもないオリジナリティが感じられて秀逸だ。続く②は陽気な曲調なのになんだかしんみりとしてしまうセンチメンタリズムが良い。さりげなく耳に馴染むメロディーラインが強力である。

③は爽やかに流れる幻想的な浮遊感をもつサウンドが聴き心地抜群。曲展開も凝っており変則的である。

④はこれぞピコピコ電子ポップという感じのテクノポップ好きのツボを突きまくるキュートチューン。躍動感のあるエレクトロサウンドと可愛らしい歌声という理想的な組み合わせだ。

⑤もピコピコ跳ねるサウンドとキュートなボーカルで、ウキウキ気分でステップが踏めそうである。⑥は渋谷系フューチャーポップを彷彿とさせるオシャレでファンシーなセンスが効いたアイドルポップ。

ラスト⑦は夏の情景が浮かぶ和的な叙情性が優れている名曲。青春のノスタルジーに胸がキュンとなる可愛くも切ない歌モノとして記憶に残る。

どれも聴けばYunomiの曲だと分かる可愛い金太郎飴な魅力があるエレクトロポップは親しみやすく、アイドル好きに限らず幅広い層が楽しめるものとなっている。その後、ハッピーくるくるはメンバーチェンジしながらも活動を続けたが、残念ながら2018年に解散している。

満ち潮のわすれもの|Lighter190E

2011/1/14 clear

1. しおさい

2. 薄紅色の魚

3. ひとで

4. 太陽の匂いがしている

5. ドライブ・レコーダー

6. 貝がらのボート

「Lighter190E」は2008年に結成されたオルタナティブロック・バンド。本作は1stミニアルバムである。

この作品リリース当時、女性ボーカル・ギターロックの本命登場!という感じに音楽シーンで熱い注目を浴びた。ソリッドなギターなど、ドライブ感溢れるロックビートに「いとうりな」の存在感ありまくりのキュート&ワイルドなボーカルがのり、まさにカッコいい女子ロックを体現していると言うに相応しいバンドだ。

いとうりなの歌い回しは自己主張が強いので、好みが分かれる所もあるかもしれないが、耳を突き刺すような歌声は個性的で不思議な魅力があり、女性ボーカリストとして優れている。

本作は初期作品ということもあり、Lighter190Eの中でも初期衝動や焦燥が渦巻く作風が印象的で、プリミティブな魅力がある内容となっている。

アンビエントな導入曲①に続く②は、一聴してオルタナ系だと分かるイントロのギターリフから始まる焦燥感に満ちたミドルテンポの切ない旋律に引き込まれる名曲。歌詞も含めてシリアスな雰囲気の重い曲調かと思わせて、サビはしっかりとキャッチーで前向きになれる明るさがあり良い。

③はハードなギターサウンドはそのままにJ-POPなポップセンスが冴えている歌モノ。それにしてもボーカルの歌い回しは表現力がある。可愛いとヒステリックの間を行く絶妙なバランス感覚である。

④はメロディックに疾走するキラーチューン。ギターのドライブ感や思い切りのいい歌声も気持ちが良く爽快感MAXで走り抜ける。

⑤は車に乗りながら爆音で流せばいい感じに気分が上がりそうなご機嫌なロックナンバー。地に足がついた力強さを感じるバンドグルーヴが気持ち良い。

ラスト⑥は儚いギターイントロから始まるドラマチックな余韻を残すナンバー。緩急のついた演奏やエモーショナルな歌声が心を揺らす。メロディーも非常に耳に残る。

速さに頼らずじっくりと聴かせるミドルテンポの味わい深い曲の数々がLighter190Eのロックバンドとしてポテンシャルを示している内容である。このミニアルバムの時点では邦ロックの女性ボーカル勢の中でもトップクラスの期待値があったと言ってもいいだろう。

その後もバンドは精力的に活動を続けており、いとうりなは任天堂Switchゲームソフトである 『スプラトゥーン2』で登場した音楽ユニット「テンタクルズ」のヒメ役でブレイクしている。

ASa Project Vocal Collection My lovers story

2020/5/29 ASa Project

1. Shining days♪ /rian

めいくるッ! ~Welcome to Happy Maid Life!!~ OPテーマ

2. HimeのちHoney /真優

HimeのちHoney OPテーマ

3. マル秘☆恋愛法則 /NANA

アッチむいて恋 OPテーマ

4. Dear you…/anporin

アッチむいて恋 EDテーマ

5. 恋愛0キロメートル /榊原ゆい

恋愛0キロメートル OPテーマ

6. Re-start!! /anporin

恋愛0キロメートル EDテーマ

7. 春色メロディ /NANA

ひとつ飛ばし恋愛 OPテーマ

8. 恋ココロ /西沢はぐみ

ひとつ飛ばし恋愛 EDテーマ

9. カラフル /Manaca

プラマイウォーズ EDテーマ

10. Heart beat /佐咲紗花

スキとスキとでサンカク恋愛 OPテーマ

11. 夏恋 /Manaca

スキとスキとでサンカク恋愛 EDテーマ

12. ふわり恋模様 /はな

かりぐらし恋愛 OPテーマ

13. 君が好き / piquet

かりぐらし恋愛 EDテーマ

14. 君に届けるstory /Rin’ca

恋愛、借りちゃいました OPテーマ

15. 君との軌跡 /piquet

恋愛、借りちゃいました EDテーマ

「ASa Project Vocal Collection My lovers story」は美少女ゲームブランドASa Projectのゲーム主題歌を集めたコレクションアルバムである。まず音楽の話の前にASa Projectのゲームについて少し語るとしよう。

ASa Projectのゲームはエロゲーの中でも並々ならぬギャグへのこだわりが感じられる作風でよく知られている。登場キャラ全員が積極的に笑いを取りにいき、明確にボケとツッコミを意識した掛け合いなど、何よりもギャグを優先するというストーリー構成が面白い作品が多い。例えば『恋愛0キロメートル』(2011年)の【男が喜びそうな台詞選手権】は、YouTuberの間で流行してもおかしくないほどのギャグが冴えているエピソードである。

そしてASa Projectのゲームで最も衝撃的だったことは、ギャグの主力となるヒロインに変顔させる【顔芸】である。これはただのギャグ狙い以外にも二次元美少女キャラクターの美的構造の解体とも言える刺激的な試みであった。この【顔芸】はリアルでよくある、女子が変顔してみました!と言いながらもただ可愛いだけの顔みたいなものではない。

木ノ本乃来亜(恋愛0キロメートル)や寿りさ(ひとつ飛ばし恋愛)に代表される美少女キャラクターは言い訳できないほどガチで変な顔をするのである。変顔からシリアスな顔まで豊かな表情をもつキャラクターは、より多彩な魅力がある萌えキャラであると言えるだろう。

さて本作はそんなASa Projectの美少女ゲーム歴代OP/ED曲がたっぷりと収録されており、音楽面からその歴史を振り返ることができる。

楽曲は美少女ゲームの音楽では定評のあるrianと山下航生(doubleeleven)が手掛けている。NANA(石田 燿子)、榊原ゆい、佐咲紗花といった安定感のある実力派シンガーを始めとして、様々な女性ボーカリストの曲を聴くことができるので、単純にコンピレーションとして楽しめる内容である。

冒頭①は萌え系の美少女ゲームにはぴったりの曲で、底抜けの明るさで可愛く元気に弾ける。王道的なゲーソン/アニソンに電波曲要素もまぶしたという感じで、キャッチーな萌えソングとして出来が良い。ASa Projectではメインで作詞/作曲をしているrianがボーカルを担当している。②はノリノリの合いの手やピコピコしたサウンドからして電波ソング一直線という感じの中毒性の高いナンバー。

③はいかにもこれから萌え系のエロゲーが始まるよ!という感じの期待感を含んだ曲調に胸躍る。ボーカルを担当するNANAは声量があり、爽快感溢れる歌声を聴かせてくれる。

④はエロゲーのエンディングではよくある切ない歌メロの曲で、anporinの透明感のある歌声が耳に残る。anporinの声質によくあった作風が良い。

⑤は大ヒット作『恋愛0キロメートル』のテーマソングとして有名なキラーチューン。スピード感のあるロックビートと畳みかけるボーカルは電波ソング/萌えソングとして申し分ないもの。歌うはエロゲソングでは定評のある榊原ゆい。彼女が歌うととりあえず音楽としては何とかなりそうな信頼感がある。

⑥は感傷的なサウンド&メロディーがダイナミックに展開される。こちらもAnporinの声の良さが光る。

⑦は煌びやかなイントロのギターから始まる青春の躍動感溢れた旋律が心に潤いをもたらす。春にぴったりと合う良い曲だ。

⑧は恋愛ゲームのエンディングにはばっちりと合う爽やかな曲だが、歌い出しを聴くとどうしても『ひとつ飛ばし恋愛』のローションのくだりを思い出して笑ってしまう。

⑨はオーソドックスなエロゲソングであるが、Manacaの歌声やサウンドの音色を含めキュートなポップセンスがグッド。

⑩はこれから新しい日々が始まる活力に満ちており、その前向きさに元気が貰える曲だ。佐咲紗花は声質が良く歌唱力も高いうえに楽曲にも恵まれているので、一通り曲を聴いておくことをオススメしたい良いシンガーだ。

⑪はガムシャラに突っ走る青い季節の衝動が感じられて爽快感がある。

⑫はケロQのゲーム主題歌などで人気が高い はなの歌声がキュートなキラキラしたポップソング。はなは良い意味でクセのない綺麗な声に魅力があるので、様々な曲調で真価を発揮する良い歌い手である。

⑬はパワフルな歌声やポップな歌メロなどストレートに高揚感が得られる。

⑭は前のめりに疾走するメロコアタイプの曲で、Rin’caのエネルギッシュな歌い回しや荒々しいサウンドなど非常にアグレッシブなナンバーだ。

⑮はドキドキ/わくわくが止まらないよ!という感じの曲調でありながらもちょっぴりセンチに胸を締め付けるのが良い。

楽曲を手掛けているのがすべてrianと山下航生ということもあってか曲調や世界観は一貫性があり、ASa Projectのゲームによく合っている。女性ボーカルものとしては安心して聴ける金太郎飴的な魅力があると言えるだろう。

ASa Projectは2025年現在も精力的に美少女ゲームを制作している。これからもギャグセンス溢れる萌えゲーを発表し続けて欲しいものである。

コレクション|麻田華子

2004/2/21 ビクターエンタテインメント

1. 好き□嫌い

2. キミがわかるよ

3. Doubt!

4. バン バン バン

5. 魔法

6. 真赤なプリテンダー

7. さよなら、DANCE

8. DOWN TOWN BOY

9. 1人でいいもん

10. アクエリアス

11. MELODIES

12. ムジュン◇してる!?

13. 偶然の君

14. 夏の終わり

15. Ya!

16. ファーストシーンはさよならで

17. 悲しき15才

18. 好き□嫌い (Vitamin Mix)

「麻田華子」は1988年にデビューしたアイドル歌手。本作は1989年までのビクター在籍時の音源から選曲されたベスト盤である。

1980年代後半のアイドルの中でもしっかりとした歌唱力をもつひとりだが、ブレイクとまでは至らず、当時から現在までアイドル好きやコアな音楽好きにマニアックな人気を得ている存在である。

若干13歳でデビューした中学生であるが、可愛らしい声質の伸びやかな歌声は清涼感に溢れており、まさにアイドルというに相応しい。楽曲も都志見隆や中崎英也などの1980年代アイドルポップの実力派作家陣が手掛けているので、安心して聴ける完成度の高い内容だ。

アイドル歌手としての活動は短かったが、1999年にはエイベックスから松浦勝人プロデュースの女性3人組TRINITY(トリニティ)のメンバーMOCAとして再デビュー。

ビジュアルは垢抜けたイケイケ女子になっており、一見しただけでは麻田華子とは分からなかったが、フジテレビ音楽番組HEY!HEY!HEY!に出演した際、ダウンタウンの浜田雅功に正体を見破られるという面白いひとコマがあった。

J-POPの時代に入り、シンガーソングライターとして活動した森下恵理(Eri)もそうだが、まったく音楽性が違うスタイルで再登場した1980年代アイドルというのも面白い経歴である。

本作は都志見隆、中崎英也などの強力な作曲家が提供したポップなアイドルソングがふんだんに収録されている。麻田華子の少女フィーリングが冴えわたる名曲『魔法』を筆頭として、彼女のアイドル歌手時代の魅力がふんだんに詰まったキラキラと輝くアイドルポップが楽しめるものとなっている。

冒頭①は正統派アイドル路線のデビュー曲である。陽気なサックス演奏や清涼感のある歌声からして王道の1980年代アイドル歌謡という感じで、ひたすら可愛い洗練されたポップネスが感じられてグッド。萩田光雄のアレンジの手腕が光る。

続く②はちょっぴりセンチなキュートなバラードで、可愛らしい歌声に癒される。

③はチャーミングな歌い回しにぴったりとあった躍動感のある曲調が気分を上げてくれる。コーラスなどはオールディーズ風味もあり、トータルで底抜けに元気いっぱいで良い。

⑤はアニメ三銃士に使用されたことでよく知られているナンバー。このアニメのイメージソングは伊藤かずえ『星屑のイノセンス』など強力な曲揃いで、この『魔法』も名曲である。1980年代後半のアイドルポップはユーロビートなどの影響を取り込んだデジタルサウンドが多くあったが、この曲はその中でも非常に良く出来ている。耳に残るフックあるメロディーと乙女チックな歌詞、そして天真爛漫な魅力があるキュートボイスと文句なしの逸品。

⑥はロックフィーリングを感じるラフな可愛さが良い。

⑦は清水信之による煌びやかなサウンドアレンジが素晴らしい。麻田華子の歌唱力の高さも存分に生かされたダンスポップのキラーチューンである。

⑧はキラキラ元気MAXアイドル歌謡の王道を行く。このパターンが好きな人には堪らない1曲だ。

⑨はドライブ感満点の大人びたカッコ良さが光るロックチューン。ハードなサウンドとロリボイスが絶妙にマッチングする傑作だ。

⑩は今聴いても古さを感じさせないデジタルポップで、非常にスタイリッシュな音楽センスに痺れる。

⑫はこれぞアイドルソングという感じの輝きに満ちた胸をキュンとさせるナンバー。

⑬は10代女子の煌めきに満ちた青春ソング。いかにも秋元康の歌詞という感じの言葉の響きにフックがある。

⑭はしっとりしたムーディーなバラード。少女が背伸びした感じが良い。

⑮はまさに少女ロック!という感じの初期衝動を感じる熱さがほとばしる。ロックに出会ってしまったティーン女子みたいなアグレッシブな雰囲気が良い。

⑯はインパクトのあるイントロから始まる陰りを帯びた旋律がいかにも1980年代という感じだ。

⑰は15歳という多感な時期の青い感情がストレートに表現されている。いい感じのキャッチ―さなので何度もリピートしてしまう。

10代ならではの初々しい魅力がありながらも歌唱力も高いという1980年代アイドルならではの実力派である。また様々な作家陣が手掛ける楽曲もしっかりと彼女のキャラクターに合ったものを提供しており、当時の麻田華子への期待値の高さがよく分かる内容だ。

ハルカリベーコン|HALCALI

2003/9/3 フォーライフミュージック

1. intro.HALCALI BACON

2. タンデム

3. ギリギリ・サーフライダー

4. 嗚呼ハルカリセンセーション

5. おつかれSUMMER

6. ハルカリズム “CANDY HEARTS”

7. Conversation of a mystery

8. Peek-A-Boo

9. Hello, Hello, Alone

10. スタイリースタイリー

11. エレクトリック先生

12. 続・真夜中のグランド

「HALCALI」(ハルカリ)はHALCAとYUCALIによる2人組の音楽ユニット。

本作は1stアルバムである。

2002年に開催されたfemaleラッパー・オーディションで優勝し翌年にメジャーデビューしている。音楽性はヒップホップにパフィー、チボマット、少年ナイフなどに通じる脱力的なゆるさをもつキュート・フィーリングを組み合わせた親しみやすい雰囲気が魅力の女子ラップである。当時テレビ番組にもよく出ており、お茶の間でも名前は知られていたが、そこまで売れまくっていたというわけではなく、あくまでサブカル音楽としてマニアックな人気を獲得していたという感じであった。

ハルカリは2013年以降活動していないが、2025年に入り本作収録の『おつかれSUMMER』が突然世界中でバズり、TikTokやSpotifyで驚異的な回数を記録している。元々日本人女性ならではの可愛らしい魅力をスタイリッシュに表現した曲は、海外の音楽と並べて聴いても違和感のない空気感を持っていたが、ここまでリバイバルヒットするとは驚きである。

そんな話題の尽きないハルカリが2003年にリリースしたこのCDは当時批判されまくったCCCD仕様というのがまた懐かしさを感じさせる。

内容はRIP SLYMEのRYO-ZとDJ FUMIYAによるO.T.Fがプロデュースし、見た感じはイケイケ女子なのにダラダラ、ゴロゴロしているイメージが浮かぶ世界観に好感が持てる中毒性の高い女子ラップをふんだんに楽しむことができるものとなっている。

導入の2人の声が可愛い短曲①に続く②は、遊園地のようなファニーな雰囲気のトラックにパフィーを彷彿とさせる空気感をもつリズミカルでゆるゆるなラップがのり、聴いていると自然に深く考えるのをやめてポジティブな気分になれる。続く③は海がテーマでありながらも暑い日に家で怠けながら聴くといい感じに更に怠惰になれるサマーチューン。サーフィンやるリア充でなくとも好きになれる親しみやすい空気感がハルカリの真骨頂である。

④は結構本格的な力強い雰囲気のカッコいいラップが聴けるが、サビではやはりハルカリらしさ全開で愉快に決める。サッカー界の有名人物が登場するリリックも当時が思い出せて楽しい。

⑤は前述した通り、2025年に世界中で注目浴びたバズ曲。矢継ぎ早に繰り出さられる夏にぴったりの軽快なラップは爽快感抜群。耳当たりの良いキュートなフロウと底抜けに陽気なトラックは絶妙にオシャレかつ脱力的な雰囲気を生み出しており、延々とリピートしてしまう魅力がある。海外での大ヒットを受けてイラストの新MVも公開されて話題を呼んだ。

⑥は不思議な浮遊感をもつピコピコしたトラックをバックに展開されるチャーミングなラップの掛け合いがとにかく楽しい。いつの時代でも今風の若者と言われそうな若い女子のみがもつキラキラしたフィーリングが感じられて秀逸だ。⑧は前のめりに走るジャジーなトラックに勢いのある2人のボーカルがのり、ロックに親和性のある直情的な快感が味わえる。

⑨はサウンドやリリックなど、トータルで叙情性が優れている。

⑪は音色がクセになる可愛らしい電子サウンドがかなりの存在感を示す。それに負けじと爽やかな風が吹くように展開されるユーモアセンスたっぷりのキュートラップが見事。

ラスト⑫はハイポジのもりばやしみほが全面プロデュースしており、本作では異色の王道路線のポップソング。青春のセンチメンタリズムが胸をキュンキュンさせる名曲である。ハルカリはメロディーをしっかりと歌唱しており、飾らない素直な歌声がまさに青春!という感じで良い。ロマンティックで心に残る曲だ。

最近の曲だよと言われても違和感がない、今聴いてもまったく古びることはない内容である(1990年代後半以降の平成J-POPはそういったものが多くある)。ゆるい雰囲気は奇をてらっているわけではなく、あくまでも若い女子の自然体の表現として出来上がっていると感じられる傑作アルバムである。

WATER|SHE IS SUMMER

2017/11/8 B Zone

1. (mirage)

2. とびきりのおしゃれして別れ話を

3. 私たちのワンピース

4. NIGHT OUT

5. WATER SLIDER

6. ナイトブルー

7. LAST DANCE

8. 思い出はシャンプーの中に

9. あれからの話だけど

10. 冬の街とキミと永遠に

11. 待ち合わせは君のいる神泉で

12. 出会ってから付き合うまでのあの感じ

「SHE IS SUMMER」は「ふぇのたす」でボーカルを務めたMICOのソロプロジェクト。

2016年に始動し2021年まで活動していた。本作は1stフルアルバムである。

音楽的にはふぇのたすの流れを受け継ぐガーリーテイストのオシャレポップで、MICOのキュートボイスを主役とした恋愛をテーマにした楽曲が多い。

『とびきりのおしゃれして別れ話を』『出会ってから付き合うまでのあの感じ』など、タイトルからしてイケてるリア充女子の恋愛ソングという感じの路線が印象的だ。こういったサブカル系の女性シンガーのリア充オーラを漂わせたオシャレなテイストというのは、あくまでも音楽的なコンセプトに過ぎないので、特に構えて聴く必要はない。はっきり言ってサブカルだろうがオタク向けだろうとある程度の支持を獲得した女性歌手はその大半が男性にモテる基本リア充である。本人に人を惹きつける魅力があるからこそ人気があるのである。

本作は釣俊輔を筆頭とした強力な作家陣が、基本MICOが作詞する【女の子】フィーリングMAXな世界観を盛り上げる楽曲を提供しており、聴きごたえがある内容である。

導入のエレクトロ・インスト①に続く②は、MICOのキュートな魅力全開のキラーチューン。日本独自の文化として世界でもよく知られている【KAWAII】を体現するキューティーポップネスが炸裂している良い曲だ。作詞がMICOとヤマモトショウ、作曲/編曲が釣俊輔で、SHE IS SUMMERのカラーを決定づけた人気曲である。

③は渋谷系度数の高い軽快に疾走する青春ポップ。MICOの声の出し方や歌い回しがかなり可愛く、自身による歌詞や石井浩平が手掛けたメロディーもキラキラしているので胸キュンものだ。④は躍動感に満ちたノリノリになれるエレクトロポップ。小島英也(ORESAMA)が作曲したサビのメロディーが気持ち良い。

⑤は非常に鮮やかな印象を残すセンチメンタルなポップス。アイドルポップとして聴いても良く出来ている煌びやかな旋律が堪らない。この曲はyonigeのサポートメンバーである土器太陽が作曲している。

⑦は木暮晋也(ヒックスヴィル)が作曲している。ピコピコしたサウンドにキュートボイスというピンポイントでツボを突く作風だ。

⑧はマジカルな雰囲気のサウンドと可愛らしい歌の組み合わせにノックアウトされる。聴いていると照れてしまう歌詞も良い。これは原田夏樹(evening cinema)が作曲している。

⑨は廣瀬成仁(nicoten、フレンズ)が作曲している。サビの力強いメロディーが印象的で、MICO伸びやかな歌唱がダイナミックに響きグッド。

⑩はかせきさいだぁ×宮野弦士が提供した楽曲。ロマンティックなムードでありながら元気に弾けている清涼感のある曲調が良い。

⑪も廣瀬成仁が作曲している。ちょっとコミカルな曲調やチャーミングな歌声が耳に残る。

ラスト⑫は作詞がMICOとヤマモトショウ、作曲が釣俊輔、編曲が小島英也という強力布陣。EDM風のキャッチ―なエレクトロポップで、特に曲タイトルや歌詞がありそうでなかった語呂センスで鋭い。

キュートでガーリーなポップソングを好む人には次々と可愛い曲が連発される どストライクな内容である。渋谷系やアイドルポップまで満足できる傑作アルバムだ。

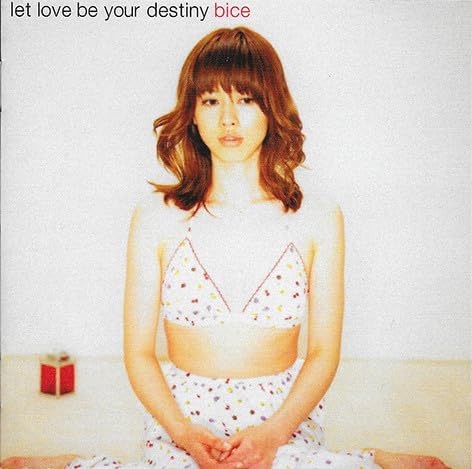

let love be your destiny|bice

2002/4/17

徳間ジャパンコミュニケーションズ

1. Talk Talk

2. The Girl In The Letters

3. Cloudy Sky

4. blossom diary

5. Linsey de Butterfly

6. Slow dive

7. Walking in the rain

8. ハムラビラヴ

9. 私とポールの事

10. 悲しき鳥

11. 包んであげる

「bice」は1998年にデビューしたシンガーソングライター。本作は2枚目となるフルアルバムである。元々は1994年に「中島優子」名義で活動を開始しており、ガールポップ界隈でマニアックな人気を集めていた。1998年からは心機一転アーティスト名をbiceに変えて、より自身のオリジナリティを追求した作品をリリースしていたが、2010年に心筋梗塞のため逝去されている。

音楽的には中島優子時代の試行錯誤から自身のスタイルとして完成させた透き通ったウィスパーボイスでの歌唱を駆使したオシャレなポップスである。位置付けとしては渋谷系にも入るであろうし、実際に人脈はそっち系でプロモーションも渋谷系として推されていた。ちなみにラストアルバムとなった『かなえられない恋のために』(2008年)は小西康陽プロデュース作品である。

また自身の作品以外にもTVアニメ【きらりん☆レボリューション】のBGMや【けいおん!】の劇中歌などの映像作品の音楽を手掛けており、劇伴の作曲家としても活躍した。そして他のシンガーへの楽曲提供も積極的に行っていた。

本作ではこれまでの作品とは違い、宅録をベースに、よりリアリティをもって自身のイメージを具現化しているプライベートな空気感に引き込まれる名作となっている。

冒頭①からbiceの囁きボーカルが破壊力抜群。オシャレな雰囲気のアコースティック・サウンドとの組み合わせは、どこか懐かしい感傷を呼び覚ます。続く②も優しいウィスパーボイスとちょっぴり切ないメロウな旋律に心が癒される。とてもスウィートなナンバーだ。

③はイントロのギターから胸の高鳴りを感じる魔法のポップネスが詰め込まれた名曲。biceの歌声やセンチメタルなメロディーは心に奥の方に沁み込むもので、松本隆による情景が浮かぶ歌詞も素晴らしい。孤独でも前向きな気持ちになれるグッドミュージックである。

④はキュートなフィーリングが光る極上のポップス。乙女チックでファンシー・・・女子力が高い音楽があるとすればまさにそのお手本が本曲。⑤はイギリスの女性シンガーソングライターLynsey de Paulをイメージした楽曲。本作の中でも劇的に盛り上がるバラードで、大きな存在感を示す曲となっている。

⑥は軽快なビートの一音一音の響きが非常に耳に残る。心を浄化してくれる淡い透明感が絶品である。

⑦は躍動感のあるソフトロックなサウンドとキュートなウィスパーボイスで爽やかに疾走する。センチメンタリズムが心に引っ掛かりを残し、雨の街の風景が浮かぶ優れた曲だ。

⑧は可愛らしいサイケデリック・ガールズポップという感じで、プリミティブなサウンドや色気たっぷりの歌い回しなど、biceならではの個性があるポップセンスが感じられる。

⑨はゆったりとしたパートから力強いサビへの展開が爽快感抜群。

⑩は温かいアコースティック・サウンドをバックに一語一語噛みしめるように歌うボーカルが耳に優しく響く。この空気感は彼女ならではと言えるもので光を浴びたような余韻を残す。

ラスト⑪もアコースティック主体のしんみりとくるナンバー。恋愛をテーマにしたポップソングとして出来が良い。こういった曲は女性アーティストならではと言えるもので、色気のある歌声や男性が聴いていると照れる歌詞など秀逸だ。

自身のカラーであるウィスパーボイスとそうではないオーソドックスな歌唱法を上手く使い分けているのが良い。biceのボーカルスタイルはただ囁くだけではなく表情豊かでテクニカルなものである。またソングライティングも突出した才能を持っており、存命なら音楽家としても更にたくさん良い楽曲を生み出せたと思われる。

Infinity+integral Perfect Vocals

2009/7/23 5pb.Records

1. 千億の星屑降らす夜ノ空/ Asriel

2. TREASURE DREAM/川島優夏(川上とも子)

3. 綻びし華/ Asriel

4. It’s a fine day/今井麻美

5. LeMU ~遙かなるレムリア大陸~/ KAORI.

6. The Azure~碧の記憶~/今井麻美

7. Aqua Stripe/笠原弘子

8. 宇宙のステンシル/宮崎羽衣

9. little prophet/ KAORI.

10. キレナイナイフ/宮崎羽衣

11. Darkness of chaos/皆川純子

12. 時のない世界/榊原ゆい

13. third bridge/ KAORI.

14. Distance/榊原ゆい

15. プロセス/ KAORI.

『Infinity+integral Perfect Vocals』はコンシューマーゲーム・ブランドKIDから発売されたビジュアルノベル・ゲームInfinityシリーズ「Never7」「Ever17」「Remember11」とintegralシリーズ「12Riven」のすべてのボーカル曲を収録したコレクション・アルバムである。PSP版での新OP/EDも入っており充実した内容となっている。

さてまず音楽の前に希有のシナリオライターである打越鋼太郎が脚本を手掛けたこのシリーズのゲームについて少し語ろう。Infinityシリーズと言えばPS2とDCで発売された「Ever17」(2002年)が有名である。この作品はTVゲームとプレイヤーという構造を解体したメタな視点の世界観がとにかく衝撃的であった。それまでのゲームの常識を覆すギミックは後のビジュアルノベル、アドベンチャー、Steamのインディーズゲームにまで影響を与えており、現在では珍しくない手法となっているが、当時はコントローラーを持つ手がガタガタと震えてしまうほどの衝撃と興奮が味わえた。一見普通っぽいギャルゲ―にしか見えないにも関わらず、内容は類を見ないほど刺激的であったEver17はそれ以前とそれ以後で語られるほどの歴史的名作なのである。もうひとつ印象的な作品としては「Remember11」(2004年)が挙げられる。この作品、緻密な伏線を張り巡らし、それを回収せず中途半端なところですべてをぶん投げてエンディングを迎えた伝説のゲームである。プレイヤーからはかなり不評であったが、後に考察サイトで明かされたその真相はあまりにも衝撃的な内容であった。

このようにゲーム本編も重要作が目白押しであるが、ここからは本作の音楽面について語っていこう。楽曲は5pb.やMAGES.でゲーム会社経営にも携わった音楽家 志倉千代丸が提供をしたものが多い。収録アーティストは同人で大人気であったAsrielやこのシリーズで多くの主題歌を担当しているKAORI.、美少女ゲームソングでは人気が高い榊原ゆいといった声質が良い女性ボーカルがたっぷり収録されており、ゲーム本編への知識がなくとも良質な女性ボーカル・ソング集として楽しめる内容となっている。

①②③が「Never7-the end of infinity-」のテーマソング。②がPS2版(2003年)のED曲で、①③がPSP版(2009年)の主題歌である。PSP版では、当時 同人音楽シーンで売れまくっていた人気の音楽ユニットAsrielがOP曲①とED曲③を提供している。商業作品へのタイアップということもあり、同人で発表していた音源よりもポップで聴きやすくなっている印象だ。

アニメ/ゲーム/同人といった数多くのオタク向け女性ボーカリストの中でも唯一無二の個性を発揮するKOKOMI独自の美意識を感じる歌声の良さはよく知られているところだ。

①はAsriel らしいシンフォニックに疾走するナンバー。サウンドは比較的ソフトだが、壮大なファンタジーを奏でる持ち味を発揮している。③もいかにもAsrielなスピード感のあるゴシックメタルっぽい歌モノ。耽美な雰囲気を盛り上げる歌い回しが良い。

②は声優の川上とも子が歌うキャラクター・ソング。ゲームの世界観にぴったりと合った切ない歌唱を聴かせてくれる。

④⑤⑥⑦が「Ever17-the out of infinity-」のテーマソング。

Ever17というと阿保剛が手掛けたBGM『Karma』が人気の高い名曲として有名だが、ボーカル曲も粒ぞろいである。

⑤⑦がDC/PS2版(2002年)のOP/ED曲。

⑤は志倉千代丸が手掛けたギャルゲーソングの中でも未だに人気が高い曲だ。声優でもあるKAORI.がボーカルを担当している。深海のイメージが浮かぶ透き通ったサウンド、切なさ爆発の歌メロ、海の底から虚空に叫ぶようなKAORI.の歌声の存在感など、まさにパーフェクトな名曲。おそらくこの曲は、シューゲイザー/ドリームポップ・アレンジにしてもかなり良さそうである(親和性がある)。

⑦は茜ヶ崎空の声を担当した笠原弘子が、ふんわりとした癒しボイスで歌うしっとりとしたナンバー。声質の良さを生かした作風が心地良い。

④⑥が声優の今井麻美が歌うPSP版(2009年)のOP/EDテーマ。

④は哀愁漂うメロディーなど、往年の志倉千代丸節が炸裂する熱いナンバー。切なくも力強い旋律はゲームの世界観をしっかりと盛り上げてくれる。⑥も切ないメロディーが印象的な美しいバラード。声優というより本格派シンガーと言えそうな今井麻美の渋い歌唱が良い。

⑧⑨⑩⑪が「Remember11-the age of infinity-」のテーマソング。

⑨⑪がPS2版(2004年)のOP/ED曲。

⑨はゲーム本編と同じくミステリアスな雰囲気が漂う。独特の味があるサビの歌メロをカッコいい歌い回しで熱唱するKAORI.の歌声が胸に刺さる。⑪は楠田ゆにの声を担当した皆川純子が歌う中二病タイトルな1曲。曲調はゲーム内容に合っている儚いものである。

⑧⑩は声優の宮崎羽衣が歌うPSP版のOP/ED曲。

⑧はfripSideを彷彿とさせるアニソン/ゲーソンど真ん中な曲調や透明感ある歌声が理屈抜きの気分を高揚させてくれる。⑩はゲームのエンディングにぴったりのノスタルジックな気持ちに浸れるメロディーが良い。

⑫⑬⑭⑮が「12RIVEN-the Ψ climinal of integral-」のテーマソング。

⑬⑮はKAORI.が歌うPS2版(2008年)のOP/ED曲。⑬はKAORI.のボーカルが映えるエレクトロポップ。志倉千代丸らしい鋭いメロディーラインが良い。⑮は王道的なエンディング・ソングという感じで、温かいメロディーを優しく歌うボーカルが耳に残る。

⑫⑭は榊原ゆいが歌うPSP版(2009)のOP/ED曲となっている。

⑫はロック調のゲーソンの王道という感じで、これからゲームが始まるわくわく感が良い。

⑭は力強いバラードで、榊原ゆいの堂々した歌いっぷりがグッド。

ゲームの世界観によく合っているものを音楽として作っており、熱さと切なさを兼ね備えたゲームソングとして優れている曲が目白押しの内容である。特にKAORI.の歌声や曲は耳を捉えるインパクトのあるもので印象に残る。